| 品种:巨型雪纳瑞 | |

| 年龄:3岁 | |

| 性别:雌 | |

| 诊断:真菌感染 | |

01 主诉及病史

因食欲不振、不愿走动、脊柱后凸和左后腿跛行就诊。

该犬居住在意大利北部波河谷地的一个农村地区,可以经常到户外活动,并一直以商业食品喂养。

02 检查

第0天,全血细胞计数显示白细胞轻度减少(4.7×10^3/µL [5.45-12.98])。在血涂片中观察到反应性淋巴细胞。高蛋白血症(8.7 g/dL [5.2-8.5]),白蛋白/球蛋白比值0.30。血清蛋白毛细管电泳显示β-2蛋白出现峰值(2.48 g/dL [0.37-1.62])。接受了为期3周的广谱抗菌药(头孢氨苄)和非甾体抗炎药治疗,病情略有好转。

第90+天,因临床症状逐渐恶化再次就诊。体格检查显示呼吸频率、心率和直肠温度正常。触诊可引起轻微的腰部不适,左后肢跛行。血浆蛋白浓度进一步升高(10.2 g/dL [5.2-8.2]),并出现低白蛋白血症(2.36 g/dL [2.6-3.80]),电泳结果与之前类似。针对婴儿利什曼原虫抗体的ELISA检测呈阴性。

腹部超声、CT和MRI扫描显示,T3-T4胸椎和L2-L3腰椎间盘突出伴有骨溶解和非压缩性强直性脊柱骨质增生(下图)。还观察到全身淋巴结肿大,淋巴结体积增大5倍,结构消失。

↑ 腹部X光片。L2-L3椎体骨溶解和骨重塑,椎体融合(箭头)。

对腘窝淋巴结进行了细针穿刺,发现嗜中性-嗜巨噬细胞浸润,偶尔可见分节状菌丝,可见少量淋巴细胞、浆细胞和嗜酸性粒细胞(下图)。

↑ 腘窝淋巴结细针穿刺:嗜中性粒细胞淋巴结炎,多核巨细胞内含有蜿蜒的隔膜真菌菌丝(箭头)。

03 治疗及预后

诊断结果为全身性霉菌病,并开始使用伊曲康唑进行抗真菌治疗,口服剂量为5 mg/kg,每天两次。为控制疼痛,还添加了加巴喷丁(5 mg/kg,口服,TID)。

第105天(抗真菌治疗2周后),主人报告说总体健康状况良好,活泼好动,食欲也有所改善。

第135+天(治疗1个月后),临床状况明显改善,总蛋白7.2 g/dL,血清蛋白β-2 1.3 g/dL。尽管兽医建议继续治疗,但主人还是决定停止用药。

第165+天(停药1个月后),健康状况再次恶化,出现了神经症状。血清蛋白β-2 1.66 g/dL,C反应蛋白14.3 mg/dL。实施了新的治疗方案,氟康唑剂量为8 mg/kg,每日两次。之所以选择氟康唑,是因为它能穿过血脑屏障。

第175+天,临床和神经状况仍在继续恶化,主人决定对其实施安乐死。

04 尸检

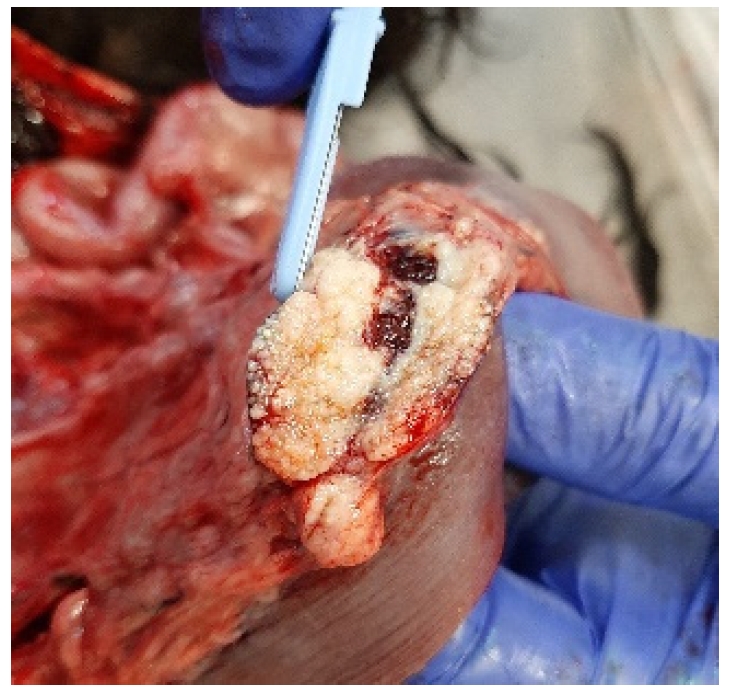

尸体解剖时发现身体状况很差,骨骼肌普遍萎缩。大体检查发现,肝脏充血并呈增强的小叶状,右心扩张并伴有右心室壁变薄,弥漫性和不规则的淋巴结肿大在腹膜周围、上腹部、肠系膜、脾脏和腹膜后淋巴结最为突出(下图)。受影响淋巴结的横截面显示出不规则的淋巴结肿大,病变呈乳头状或凝聚性白黄色,偶尔伴有坏死中心。

↑ 肠系膜淋巴结被粟粒状或凝聚性白黄色病变侵蚀。

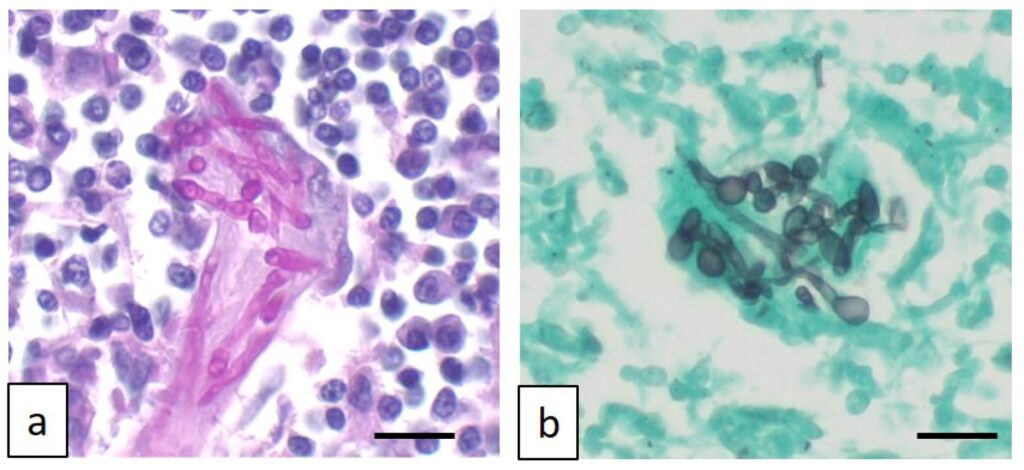

组织病理学评估显示,肝细胞索弥漫空泡变性,肝脏出现多灶性中心叶状坏死;淋巴结皮质滤泡和皮质旁增生,出现严重的慢性坏死性肉芽肿性淋巴结炎。结节病变部位的坏死灶内或巨型多核组织细胞的胞浆内含有与柱霉菌一致的内部菌丝、腹孢子和子囊孢子(下图)。

↑ 受影响淋巴结显微照片,其特征是多核巨组织细胞吞噬真菌蜿蜒菌丝,并通过PAS染色法(a)和镀银染色法(b)显示出来。

从腘窝淋巴结采集了活体针吸样本,从肠系膜淋巴结采集了死后样本。真菌培养结果显示在两种培养温度下均可观察到白色细丝状真菌的纯培养物生长。培养到第5天时,培养皿完全被灰色的菌丝覆盖(下图)。

↑ (ab)沙保利琼脂平板,在37°C下培养5天后,长出白色棉状真菌菌落;随着时间的推移,真菌菌落会出现色素沉淀。

显微镜检查显示,在气生菌丝上产生了许多宽而有隔的棕色和透明菌丝和大量黑色化的一到两室球状或桶状柱霉菌(下图)。

↑ 有隔和分枝的透明或深褐色菌丝长2-8毫米,单细胞或双细胞节支孢子体的尺寸为4×8 μm。

体外抗真菌药敏试验测定了两性霉素B、伊曲康唑、伏康唑和泊沙康唑的抗真菌活性。四种抗真菌药物的最低抑菌浓度(MIC)如下:两性霉素B:1 mg/L,伊曲康唑4 mg/L,伏康唑0.5 mg/L,泊沙康唑2 mg/L。

对真菌DNA进行PCR扩增,测序结果显示与柱霉菌(Scytalidium lignicola)的同源性为95.46%。因此,分离出的样本属于柱霉菌属,但还需要进行ITS区域或基因组测序来改进这一特征。

05 讨论

真菌感染通常比较隐蔽,诊断较晚,有时只能在尸体解剖时才被发现,由于其死亡率和发病率较高,对动物健康构成了严重威胁[1]。这些感染可分为表皮感染、皮下感染和全身感染。

全身性霉菌病很少见于动物报道,主要见于免疫系统受损或有潜在疾病的动物,文献中仅有一例是由柱霉菌(Scytalidium)引起的[2]。柱霉菌感染通常会影响赤脚在热带地区受污染土壤上行走的人的脚和指甲[3]。

本报告描述了一只无已知免疫缺陷的犬全身性感染柱霉菌后的临床病理变化、处理和结果。柱霉菌是一种子囊真菌,是广泛分布的植物病原体,主要存在于植物、果树(如柠檬树或香蕉树)和土壤中[1]。该属有超过15个种。N. dimidiatum和S. hyalinum对人类病理学有重大影响[3]。

N. dimidiatum和S. hyalinum可引起类似皮癣菌病的表皮感染,较少见的是深部感染,称为柱霉菌病。这些丝状真菌在亚洲、印度、非洲、南美洲和加勒比海等热带和亚热带地区流行,约占皮肤霉病的40%[5-8]。

柱霉菌主要影响赤脚行走在受污染土壤上的人的脚和指甲。通常情况下,感染会局限在这些部位;但也有报道称,特别是在免疫力低下的患者中,会出现以中枢神经系统脓肿、鼻窦炎、骨髓炎、霉菌瘤和皮下或播散性病变为特征的全身性感染[3]。

总之,动物的真菌病通常隐匿,有时只能通过特定的诊断检查才能发现。对于出现β-2蛋白高表达的犬,全身真菌感染应被视为可能的鉴别诊断。这些感染的早期识别和及时治疗对于改善预后至关重要,因为延迟诊断往往会导致不良的临床结果。

文献来源:Grassi A, Turba ME, Pantoli M, Gentilini F, Olivieri E, Salogni C, Nardoni S, Gambini M, Mancianti F. Systemic Scytalidium Infection with Hyperbetaglobulinemia in a Giant Schnauzer. J Fungi (Basel). 2025 Feb 11;11(2):136.

参考文献

1.Fisher M.C., Henk D.A., Briggs C.J., Brownstein J.S., Madoff L.C., McCraw S.L., Gurr S.J. Emerging fungal threats to animal, plant and ecosystem health. Nature. 2012;484:186–194.

2.Dunlap A.E., Swinford A.K., Wells K.L. Disseminated Scytalidium infection in a German shepherd dog. Med. Mycol. Case Rep. 2015;7:20–22.

3.Machouart M., Menir P., Helenon R., Quist D., Desbois N. Scytalidium and scytalidiosis: Hat’s new in 2012. Med. Mycol. 2013;23:40–46.

4.Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Filamentous Fungi; Approved Standard-Second Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute; Wayne, PA, USA: 2008.

5.Fujita S.I., Senda Y., Nakaguchi S., Hashimoto T. Multiplex PCR using internal transcribed spacer 1 and 2 regions for rapid detection and identification of yeast strains. J. Clin. Microbiol. 2001;39:3617–3622.

6.Bellemain E., Carlsen T., Brochmann C., Coissac E., Taberlet P., Kauserud H. ITS as an environmental DNA barcode for fungi: An in silico approach reveals potential PCR biases. BMC Microbiol. 2010;10:189.

7.De Hoog G.S., Guarro J., Gene J.F.M.J., Figueras M.J. Atlas of Clinical Fungi. 2nd ed. Centraalbureau Voor Schimmelcultures; Utrecht, The Netherlands: 2004.

8.Hay R.J. Scytalidium infections. Curr. Opin. Infect. Dis. 2002;15:99.